Oleh : Bastian Ronaldo

Ada satu kata yang hampir selalu muncul ketika kita membicarakan dunia industri: efisiensi. Kata ini terdengar sederhana, bahkan positif. Efisiensi sering dianggap sebagai kunci kemajuan jawaban atas biaya produksi yang tinggi, persaingan global yang makin ketat, dan tuntutan pasar yang terus berubah.

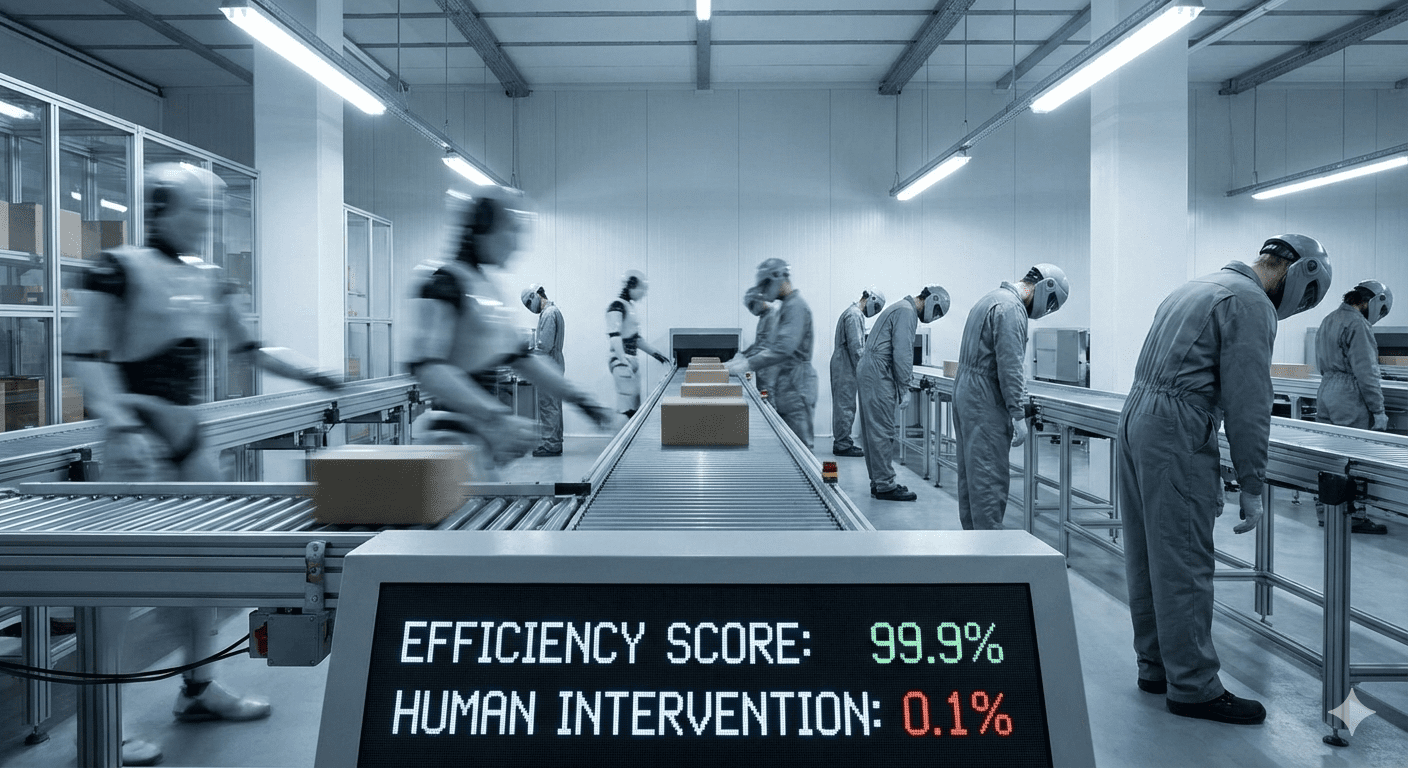

Namun belakangan, saya mulai bertanya-tanya: apakah efisiensi yang kita kejar hari ini masih berpihak pada manusia? Atau justru pelan-pelan berubah menjadi tekanan baru yang membuat manusia semakin tersisih dari sistem yang seharusnya mereka kendalikan?

Pertanyaan ini bukan muncul karena saya menolak teknologi atau kemajuan. Saya percaya inovasi penting, dan industri memang harus terus berkembang. Tetapi saya juga percaya ada garis tipis yang sering kita abaikan garis yang memisahkan efisiensi yang masuk akal dengan efisiensi yang mulai melukai manusia, baik secara fisik maupun mental.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi industri melaju sangat cepat. Pabrik makin otomatis, pekerjaan manual yang dulu memakan waktu lama kini bisa diselesaikan mesin dalam hitungan menit. Data mengalir tanpa henti, keputusan dibantu sistem digital, dan ritme kerja semakin dipercepat.

Di tengah perubahan ini, manusia tetap berada di dalam sistem, tetapi posisinya terasa makin rapuh. Banyak perusahaan menuntut kecepatan yang sama dari pekerjanya seperti dari mesin. Proses kerja dirancang sedemikian rapat hingga hampir tidak ada ruang untuk kesalahan kecil, apalagi jeda untuk bernapas. Manusia seolah diperlakukan sebagai perpanjangan dari teknologi, bukan sebagai individu dengan batas tenaga dan pikiran.

Padahal, teknik industri sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk membuat manusia kelelahan. Ia lahir untuk menyelaraskan proses, bukan untuk mengubah pekerja menjadi robot.

Dulu, ergonomi dalam teknik industri sering dipahami sebatas soal posisi tubuh saat bekerja cara duduk yang benar, jarak tangan ke mesin, atau gerakan yang paling hemat tenaga. Pendekatan ini memang penting, tetapi hari ini terasa tidak lagi cukup. Banyak orang tidak tumbang karena salah posisi duduk, melainkan karena sistem kerja yang terlalu padat, target yang terus bergerak, dan tuntutan untuk selalu siap setiap saat.

Keluhan pekerja hari ini jarang soal pekerjaan yang terlalu berat secara fisik. Justru kelelahan mental yang sering muncul ke permukaan. Tekanan target, perubahan sistem yang cepat, serta tuntutan produktivitas tanpa henti membuat banyak orang bekerja dalam kondisi lelah yang tidak terlihat. Teknologi memang mempermudah pekerjaan, tetapi dalam banyak kasus, ia juga menciptakan ekspektasi baru yang sulit dipenuhi secara manusiawi.

Di titik inilah efisiensi perlu dipertanyakan ulang. Efisiensi tidak bisa lagi dipahami hanya dari angka produksi atau penghematan biaya. Ada manusia yang menggerakkan sistem itu, dan manusia punya batas. Jika sistem kerja terus memaksa melewati batas tersebut, maka yang tercipta bukan kemajuan, melainkan kelelahan kolektif.

Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan suara alam. Efisiensi yang hanya mengejar output sering membuat industri lupa bahwa bumi memiliki batas. Produksi massal, konsumsi energi besar-besaran, dan penggunaan sumber daya tanpa kendali telah meninggalkan jejak lingkungan yang nyata. Krisis iklim bukan lagi isu masa depan; ia sedang berlangsung saat ini.

Banyak perusahaan mulai membawa istilah keberlanjutan ke dalam narasi bisnisnya. Namun ramah lingkungan bukan sekadar mengganti kemasan atau menempelkan label hijau. Ia menuntut perubahan cara pandang bahwa proses industri harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Di sini, teknik industri seharusnya berperan sebagai jembatan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

Lalu bagaimana dengan teknologi? Apakah ia menjadi musuh dari efisiensi yang manusiawi? Menurut saya tidak. Teknologi justru bisa menjadi alat yang membantu manusia, selama digunakan dengan perspektif yang tepat. Mesin dan sistem otomatis mampu mengambil alih pekerjaan berbahaya dan monoton, memberi ruang bagi manusia untuk fokus pada hal-hal yang membutuhkan nalar, empati, dan kreativitas.

Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada cara kita memaknainya. Jika setiap inovasi hanya dijadikan alat untuk menekan target tanpa mempertimbangkan dampaknya pada manusia dan lingkungan, maka yang perlu dikoreksi adalah cara berpikir industrinya, bukan mesinnya.

Saya pernah berbincang singkat dengan seorang pekerja pabrik. Ia tidak mengeluh soal beratnya pekerjaan fisik, melainkan tentang target yang terus berubah dan sistem yang menuntutnya selalu siap. “Capeknya bukan di badan,” katanya, “tapi di kepala.” Kalimat itu terus teringat, karena mungkin mewakili banyak orang yang bekerja dalam sistem yang jarang memberi ruang bernapas.Pada akhirnya, kita perlu bertanya: industri ini ingin menuju ke mana? Apakah kita ingin membangun sistem yang cepat tetapi rapuh, atau sistem yang bijak dan berkelanjutan?

Saya percaya masa depan industri bukan ditentukan oleh siapa yang paling efisien, melainkan oleh siapa yang paling mampu merawat manusia dan menjaga alam di tengah tekanan perubahan. Efisiensi yang baik bukan yang memangkas segalanya, tetapi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, kesehatan mental pekerja, dan keberlanjutan lingkungan.

Jika efisiensi sudah membuat manusia kehilangan ruang bernapas, mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya ulang: apa sebenarnya tujuan dari industri yang kita bangun? karena pada akhirnya, industri sebesar apa pun tidak akan berarti jika tidak lagi memanusiakan manusia.

Simak berita terbaru dan kabar terbaru melalui Google News harianjatim.com. Atau melalui aplikasi HarianjatimCom dan saluran Harian Jatim di WhatsApp